| CSR情報 |

|---|

2019.12

竹中グループは、作品や技術の公開を通して「ものづくりの精神」や知識・技術の普及と発展に寄与したいと考えています。その一環として11月18日の「土木の日」にちなみ、竹中土木・竹中工務店・竹中道路の3社が「竹中技術研究所見学会」を開催しました。

26回目となる今年は、「新価値創造力の向上」を目指してリニューアルされた竹中技術研究所に地元の印西市立内野小学校5年生47名を招待… 先進的な画像処理技術を使った「犯罪リスク対応型監視システム」や「楽しみながら身体を動かし健康を増進するシステム」、「設計段階で出来上がった建物内部・外部の様子をVRでリアルに体感」などの先端技術を体験しました。また、「アーチ橋づくり」にも挑戦…「レンガと水と砂」だけでつくったアーチ橋を渡りながら土木の素晴らしさを実感したようでした。

竹中グループ3社では、今回の体験や施設の見学を通じて「未来を担う子供たち」が建設業に興味を持ち、建築や土木への理解・関心が深まることを期待しています。

2019.12

冬の足音が忍びよる11月14日(木)、樹木の葉も残り少なくなった鶴岡八幡宮の参道『段葛(だんかづら)』の清掃活動を行ないました。

穏やかな晴天に恵まれた今回は、本社・東京本店から総勢22名が駆けつけ…先ずは御本宮に赴いて全員で参拝。その後、4班に分かれて参道『段葛』に散ったソメイヨシノの落葉を掃き集めるなどの清掃作業に汗を流しました。

10月に関東地方を襲った台風の影響もあってか…今年は参道の落ち葉が少なめでしたが、清掃を終えた一同は来春の“満開の桜”を願いつつ…清々しい気持ちで美観を取り戻した参道を後にしました。

2019.08

竹中土木は全国各地で進める建設工事において、ステークホルダーとの交流を通じて工事への理解を深めながら地域の皆さまと一緒になって工事を進めています。

大阪本店の積和不動産東豊中開発工事作業所では、工事開始当初から現場の向かいにある「豊中市立ゆたかこども園」と交流…現場見学会をはじめ園児の方々へ防犯ブザーを提供したり、七夕の時期には現場で伐採した竹に園児の皆さんの願い事を書いた短冊を飾ったりして親睦を深めてきました。

この度、同園の子供たちが描いた絵をプレゼントしていただける事になり、7月3日(水)から工事現場の仮囲いに掲示しました。殺風景な工事現場の仮囲いをにわかに明るくする園児たちの天真爛漫な作品は、「道行く人を笑顔にすること間違いなし」と職員一同も大変喜んでいます。

当社はこれからも、全国各地の事業所・作業所において地域コミュニティとの交流を深め、近隣住民との良好な関係を維持・発展させていきたいと考えています。

2019.02

当社大阪本店は2月7日・8日の両日、京田辺市立田辺小学校6年生を対象に、地震や液状化現象の発生メカニズムを学ぶ「出前授業」を行いました。

「地盤の液状化現象ってなあに?」と題した今回の「特別授業」は、総合学習の2時間を使い6年生4クラス総てに実施。

地震の発生メカニズムや地震に伴う大地の変化・構造物の被害について事例を交えて紹介するとともに、ペットボトルに砂と水などで液状化を再現する「エッキー」を作成し、実際に液状化現象が起こる様子を観察してもらいました。また、地震による液状化現象を防ぐ施工方法を解説するなど、土木の仕事内容や建設業の魅力についてもアピール。

生徒たちは熱心に耳を傾けながら積極的に質問するなど、熱のこもった「特別授業」となりました。

2019.02

日本建設業連合会では、社会貢献の一環として文化的遺産保全活動に継続して協力… 2月2日(土)、神奈川県藤沢市にある旧モーガン邸庭園の清掃活動を行いました。

好天に恵まれた当日は、日建連会員13社・44名が参集…当社からは9名が参加して庭園の清掃作業、枝や竹の剪定・伐採作業に汗を流しました。

1931年に建築家J.H.モーガンの自邸として建てられた「旧モーガン邸」は、、湘南地域に分布する昭和初期の邸宅として住宅史的にも文化史的にも価値のある建物でした。2005年に藤沢市と日本ナショナルトラストによって取得され復元改修後に一般公開される予定でしたが、二度の火災によって主屋部分が大きく損傷。現在は修復再生に向けた取

り組みが進められています。

2019.01

早くから社会に接することで「将来の仕事」を考えていくきっかけになるとの考えから、様々な企業で働く人を講師に招き、生徒たちに講義を行なう小中学校が増えています。当社は、多様で専門性の高い人材リソースを生かし、小中学生を対象とした「出前授業」を継続して行っています。

NPO法人“おやじ日本”主催の「キャリア教育」には2013年から参画し、これまで18校で出前授業を実施してきました。今回は、昨年授業を行った渋谷区立幡代小学校から「今年もぜひ開催して欲しい」と要請を受け… 1月19日(土)、6年生3クラスを対象に実施しました。

授業では、「土木の仕事」について分かりやすく紹介するとともに「レンガアーチ橋づくり」を体験してもらい…初めて土木を身近に感じた生徒たちは、土木という仕事への興味・関心を高めてくれたようでした。

2018.11

竹中グループは、作品や技術の公開を通して「ものづくりの精神」や知識・技術の普及と発展に寄与したいと考えています。その一環として11月18日の「土木の日」にちなみ、竹中土木・竹中工務店・竹中道路の3社が「竹中技術研究所見学会」を開催しました。

25回目となる今年は11月22日(木)に地元の印西市立小林北小学校5年生37名を招待…地震による地盤の液状化でどのような影響が起きるのかを体験し液状化対策の重要性を学習しました。また、レンガアーチ橋づくりにも挑戦…完成したアーチ橋の上を歩いた生徒たちからは、「並べただけなのに乗っても壊れないなんてすごい!」と驚きの声。さらに、風洞実験室では風速10メートルの風を体験するなど、日常では目にすることのない研究施設の見学や実験を元気一杯に楽しみました。

竹中グループ3社では、今回の体験や施設の見学を通じて「未来を担う子供たち」が建設業に興味を持ち、建築や土木への理解・関心が深まることを期待しています。

2018.11

10月20日(土)〜21日(日)の2日間にわたり都立木場公園で開催された第36回「江東区民まつり」に、協賛・参加しました。

「ふれてみよう…身近にある土木」をテーマに参加した当社は、人々の快適な暮らしに欠かせない高速道路や高架橋など“土木の仕事”を紹介。さらに、「土木ってなあに?」と題し、ちびっ子たちが力を合わせて「アーチ橋」をつくる体験イベントも開催。レンガを積んで造ったアーチ橋をお子さんたちが渡ると…親御さん方は笑顔とともにその頑丈さにびっくりされた様子…土木への興味や親近感を持って頂けたようでした。

また、会場内の「ゴミ分別」を推進するボランティア活動にも参加するなど、竹中土木の存在感を存分にアピールした2日間となりました。

2018.06

6月16日(土)、当社および竹中道路・不動テトラ・菱和建設・小野田ケミコで構成する「盛川災害復旧関係連絡協議会」は、地元の盛川漁業協同組合と共催で「鮎の稚魚放流会」を開催しました。

豊かな自然に恵まれた盛川に親しみながら、地域の皆さまとともに「環境保全」や「河川愛護」について考えようと2013年に始まった稚鮎の放流は今年で6回目。当日は、会場となる大船渡市の盛川中井大橋に地域の赤崎小学校・放課後学童施設「にこにこ浜っこクラブ」の児童ら約40名が集合。漁協の指導で「鮎の稚魚12,000匹」をバケツを使って盛川へ放流…川の流れに負けじと泳ぐ稚魚を「元気に大きく育ってね!」と見送った児童たちには、漁協のはからいで「サクラマスの炭火焼き」が振る舞われました。

堤防のかさ上げ工事が進むにつれ子供たちが川に近づき難くなる状況のなか…「鮎の稚魚放流会」は、河川に親しみながら豊かな自然と触れあう一日となったようです。

2017.12

秋も深まった11月17日(金)、桜の葉も僅かとなった鶴岡八幡宮の参道『段葛(だんかづら)』の清掃活動を行ないました。

晴天に恵まれた当日は東京地区から総勢20名が参加し、先ずは御本宮に赴いて全員で参拝。参道『段葛』では、皆で手分けしてソメイヨシノの落葉を掃き集めるなどの清掃作業に汗を流しました。清掃を終えた頃にはすっかり日も傾き・・・来春の“満開の桜”を願いつつ美観を取り戻した参道を後にしました。

2017.12

「美しい手賀沼を愛する市民の連合会」が主催し、柏市など地元自治体が協力して毎年行われる「手賀沼統一クリーンディ」に、当社は2008年から継続して参加しています。

15回目となる今回は、柏竹親寮の新入社員8名を含む11名が参加…大堀川河口から大津川にかけて手賀沼岸辺の清掃作業に汗を流すとともに、地域の皆さまとの交流を深めました。

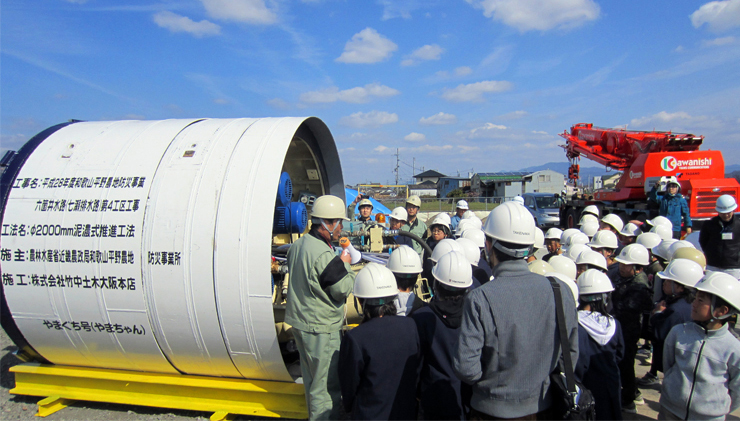

2017.07

当社大阪本店が和歌山市で進める「和歌山平野農地防災事業・六箇井水路(七瀬排水路)整備工事」において、7月2日に水路トンネルの掘進が完了。到達立坑から引き上げた推進機「やまぐち号(愛称:やまちゃん)」と地元の山口小学校の児童たちが4ヵ月振りに再会しました。

地域に寄り添う事業推進の一環として、和歌山平野農地防災事業所と当社大阪本店の共催で、これまでに2回の特別授業および現場見学会を開催。2月の授業では、児童たちが推進機に「やまぐち号」と命名。3月の見学会では、自分たちが名付けた推進機「やまちゃん」に皆で「応援メッセージ」を寄せ書きしました。

7月7日、現場を訪れた山口小学校5・6年生の児童52名は、役目を終えた「やまちゃん」の変わり果てた姿にビックリ。「応援メッセージが消えてすごく残念!」「刃が丸くなるまで頑張ったね…やまちゃん」などの声が寄せられ、さらに「管はどうやってつくるの?」「大きな岩があっても大丈夫?」など、工事に対する色々な質問も飛び交いました。

授業の最後は、到達記念のステッカーを持って笑顔の児童たちが、ボロボロになるまで頑張った「やまちゃん」と一緒に記念撮影。次回は、完成した水路内部の見学会を予定しています。

次回は、活躍を終えた「やまぐち号」の姿を見てもらうとともに、完成した水路内部の見学会を予定しています。

2017.07

7月4日(火)、滋賀県東近江市の「愛知川清流会」が主催する体験学習会に当社大阪本店が協力…地元の小学生たちが「鮎の放流」を体験しました。

この体験学習は、地域の皆さまとともに愛知川に親しみながら「環境保全」や「河川愛護」について考え、近年“川離れ”が進んでいる子供たちに鮎の放流体験や川・魚に関するお話会を実施…愛知川にある永源寺ダムを含む「ダムに関する話」を通じて『地域学習・キャリア学習』の一翼を担うもので、当社の参加・協力は本年3月に続き2回目。

当日は、地元の東近江市立市愛東南小・市原小・山上小から児童66名が参加…2箇所の会場に分かれ愛知川清流会の指導で体調13cmほどの「鮎の稚魚10,000匹」をバケツを使って放流。川の流れに負けじと泳ぐ稚鮎を「楽しく生きや!頑張りや!」と見送った児童たちは、満面の笑顔で歓声をあげていました。

放流後、大阪本店の森課長が「ダムの役割」や近くの永源寺ダムの歴史等について児童たちに分かりやすく解説…「これからも大切な地域資源である愛知川の環境を守っていって欲しい」と呼びかけました。

「鮎の川」という姿が過去のものとなりつつあるなか…今回の「放流体験」は、子供たちが河川に親しみながら豊かな自然と触れあう貴重な一日となったようです。

2017.07

竹中グループは、国が推進する環境月間に連動して毎年6月を「環境月間」とし、身近な環境保全への取り組みを強化しています。期間中はオフィス内に統一ポスター『人と自然をつなぐ』を掲示し、環境保全に対する意識の啓発に努めました。

その一環として、今年も環境省が主導する「ライトダウンキャンペーン」に参加…夏至前の6月16日(金)を中心に、拠点ごとに工夫して消灯を計画・実施しました。グループ16社の合計204事業所が消灯・残業ゼロを励行し、消灯による削減電力量の合計は約8,600kWh…これは一般家庭約860世帯の1日分の電力使用量に相当します。

環境省の主催で2003年から行なわれている

全国的な節電キャンペーンです。

2017.07

竹中工務店では、毎年グループ全体を対象に環境貢献・社会貢献活動の取り組みを募り表彰しています。

今年度は、グループ全体で114件の応募のなかから27件が選出され、東日本大震災からの復興への継続的な支援活動に対し「特別賞」が授与されました。

当社からは『環境貢献賞プロジェクト部門』において湯河原町真鶴町最終処分場再整備作業所の活動が入賞し、6月5日に行われた表彰式において竹中工務店 宮下社長よりグループ代表者に賞状が授与されました。

東京本店/湯河原町真鶴町 最終処分場再整備作業所

「4R(Refuse Reduce Reuse Recycle)活動を徹底した設計施工」

茂呂 達明(代表)、遠藤 巧、尾山 雄基、高橋 光男、潘 凱凱、野村 健造

2017.05

5月6日(土)、当社および竹中道路・不動テトラ・菱和建設で構成する盛川災害復旧関係連絡協議会は、地元の盛川漁業協同組合と共催で「鮎の稚魚放流」を行ないました。

この稚鮎放流は…地域の皆さまとともに盛川に親しみながら、「環境保全」や「河川愛護」について考えようと2013年から継続して行ない今年で5回目。

当日は、会場となる大船渡市の盛川中井大橋に地域の赤崎小学校・放課後学童施設「にこにこ浜っこクラブ」の児童23名をはじめ協議会関係者ら総勢41名が集合。漁協の指導で体調10cmほどの「鮎の稚魚12,000匹」をバケツを使って盛川へ放流…川の流れに負けじと泳ぐ稚魚を「元気に大きく育ってね!」と見送った児童たちは、漁協のはからいで「サクラマスの炭火焼き」が振る舞われると満面の笑顔を見せていました。

堤防のかさ上げ工事により子供たちが川に近づき難くなる状況のなか…「稚鮎の放流」は、河川に親しみながら豊かな自然と触れあう一日となったようです。

2017.03

当社大阪本店が和歌山市で進める「和歌山平野農地防災事業・六箇井水路(七瀬排水路)整備工事」は、大雨時に度々溢流する六箇井幹線水路の整備を行い湛水被害の軽減を図るもので、地域の住民が待ち望んでいた整備工事です。

地域に寄り添う事業推進の一環として、和歌山平野農地防災事業所と当社大阪本店の共催で、地元小学生を対象とした出前授業および現場見学会を開催しました。

2月7日、小学4・5年生55名が参加した「特別授業」では、農業農村整備事業・和歌山平野農地防災事業について話しを聞いた後、土木工事の「推進工法」についても学習。さらに、実際に工事で使われる推進機に「名前」を付けてもらうことに…児童たちが考えたマシーン名5つの中から「やまぐち号(やまちゃん)」が選ばれました。

3月16日の「現場見学会」では、自分達が名付けたマシン名がペイントされた推進機を見て児童たちは大喜び!…これから工事で活躍する「やまちゃん」に、皆で応援メッセージを寄せ書きしました。

次回は、活躍を終えた「やまぐち号」の姿を見てもらうとともに、完成した水路内部の見学会を予定しています。

児童たちが皆で考えた名前の中から選ばれたマシーン名は「やまぐち号」

「やまぐち号(やまちゃん)」に応援メッセージを寄せ書き

2017.03

当社大阪本店が滋賀県東近江市で進める「湖東平野農業水利事業」は、地域の農業用水の安定供給を目的とするもので、現在は永源寺ダム貯水池内の掘削工事が行われています。

3月7日(火)、地元の市原小学校の4年生を対象に、当事業の目的や永源寺ダムの役割・歴史について学ぶ、理科の「出前授業」を開催しました。

当日は小学4年生17名と引率の先生らが参加…先ず、当工事で使われている大型トレーラーダンプ(26トン積)の「体験乗車」が行われ、車両の大きさや運転席の高さに目を輝かせる児童たちからは「驚きの声」があがっていました。

続いて、森 守正講師(大阪本店・技術設計部)による理科の「特別授業」では、建設業や「土木の仕事」について分かりやすく解説。ダムの役割や歴史、琵琶湖周辺の地形の成り立ちについて「クイズ」を交えて楽しく学びました。

小学校からは、「ぜひ来年も実施してほしい!」との声が上がり、「6年生を対象に、今回の内容に加えて『大地のつくり』を盛り込んだ内容に…」との要望がありましたので、来年も実施する予定です。

また、当社が取材・執筆に協力した、ダム技術者が主人公の土木マンガ「昼間のパパは光ってる」(作:羽賀翔一氏)を、市原小学校・幼稚園および近隣の日本ラチーノ学院(ブラジル人学校)に贈呈しました。

2016.11

2016年3月に全面改修工事を終え、記念の「通り初め」が開催された鶴岡八幡宮の参道『段葛(だんかづら)』…秋も深まり桜の枝葉も僅かとなった11月14日(月)、段葛の清掃活動を行ないました。

当日は生憎の雨模様でしたが、東京地区から総勢22名が参加…御本宮にて全員が参拝した後、新たに移植されたソメイヨシノの落葉を掃き集めるなど、皆が協力して清掃作業に汗を流しました。清掃を終える頃には秋雨も本降りとなりましたが、「七五三」の晴天を祈りつつ美観を取り戻した参道を後にしました。

2016.10

10月15日(土)~16日(日)の2日間にわたり都立木場公園で開催された第34回「江東区民まつり」に、協賛・参加しま

した。

今年は「ふれてみよう…みんなの身近な土木」をテーマに、人々の快適な暮らしに欠かせない“土木の仕事”をアピール。

さらに、「土木ってなあに?」と題し、ちびっ子たちが力を合わせて「アーチ橋」をつくる体験イベントも開催しました。

お子さんたちがレンガを積んで造ったアーチ橋を渡ると…その頑丈さに親御さん方はびっくりされ、土木に対する興味や親近感を持たれた様子でした。

また、会場内の「ゴミ分別」を推進するボランティア活動にも参加するなど、竹中土木の存在感を存分にアピールした2日間となりました。

2016.07

竹中グループは、国が推進する環境月間に連動して毎年6月を「環境月間」とし、身近な環境保全への取り組みを強化しています。期間中はオフィス内に統一ポスター『人と自然をつなぐ』を掲示し、環境保全に対する意識の啓発に努めました。

その一環として、今年も環境省が主導する「ライトダウンキャンペーン」に参加。夏至前の6月17日(金)を中心に、拠点ごとに工夫して消灯を計画・実施しました。グループ14社の合計192事業所が消灯・残業ゼロを励行し、消灯による削減電力量の合計は約4,800kWh…これは一般家庭約480世帯の1日分の電力使用量に相当します。

環境省の主催で2003年から行なわれている

全国的な節電キャンペーンです。

2016.7

竹中工務店では、毎年グループ全体を対象に環境貢献・社会貢献活動の取り組みを募り表彰しています。

今年度は、グループ全体で109件の応募のなかから25件が選出されました。

当社からは、環境貢献賞プロジェクト部門において1件、社会貢献賞において1件の活動が入賞。6月2日、竹中セントラルビルにて行われた表彰式において、竹中工務店 宮下社長よりグループ代表者へ賞状が授与されました。

東北支店/津谷川河川災害復旧作業所

「河川災害復旧工事における環境配慮型施工」

笹澤 修(代表)、石山 剛、吉田 哲

本社/技術・生産本部 技術開発部

「小・中学生への土木技術体験授業の継続的実施」

山田 修三(代表)、東中 邦夫、田邉 康太、原田 透、倉知 星人、立山 勲矢、吉田 邦勝、四宮 みゆき、廣渡 智晶、

小西 一生、今井 政之

2016.01

平成28年1月22日以降一部マスコミで、株式会社奥村組及び当社が特定業務代行として(以下「当社JV」といいます。)取り組んでおります千葉県袖ケ浦市における土地区画整理事業(以下「本事業」といいます。)の造成工事において“地権者の承認を得ないまま、鉄精製時の副産物である「製鋼スラグ」約24万トンを埋設した”旨の報道がなされましたが、これらの報道についての当社の見解は下記のとおりです。

2015.10

寄与したいと考えています。その一環として今年も11月18日の「土木の日」に、竹中土木・竹中工務店・竹中道路の3社が「竹中技術研究所見学会」を開催しました。

今年は、地元の千葉県印西市立原山小学校の5年生38人が訪れ、緊急地震速報の可視化や風洞実験室で風速10mの風を体験。さらに、レンガを並べてアーチ橋づくりにも挑戦…完成した長さ1.3m、幅0.4mのアーチ橋の上を歩いた生徒たちは、「並べただけなのに乗っても頑丈なのでびっくり!土木ってすごい!」と驚きの声を上げるなど、普段は目にすることのできない実験・研究施設の見学を満喫したようでした。

2015.07

竹中グループは、国が推進する環境月間に連動して毎年6月を「環境月間」とし、身近な環境保全への取り組みを強化しています。期間中は、オフィス内に統一ポスター『人と自然をつなぐ』を掲示して環境保全に対する意識の啓発に努めました。

その一環として、今年も環境省が主導する「ライトダウンキャンペーン」に参加。夏至前の6月19日(金)を中心に、グループ12社の合計193事業所が消灯・残業ゼロを励行…消灯による削減電力量の合計は約5,700kWhとなりました。これは一般家庭約570世帯の1日分の電力使用量に相当します。

環境省の主催で2003年から行なわれている

全国的な節電キャンペーンです。

2015.06

竹中工務店では、毎年グループ全体を対象に環境貢献・社会貢献活動の取り組みを募り表彰しています。

今年度は、グループ全体で129件の応募のなかから30件が選出されました。当社からは、環境貢献賞プロジェクト部門・業務改善部門において2件の活動が入賞。6月1日、竹中セントラルビルにて行われた表彰式では、竹中工務店宮下社長よりグループ代表者へ賞状が授与されました。

トンネル工事の施工時に発生する資材のリユースとリサイクル

〔市川 晃央 前田 壮亮 香川 裕司 垰村 修〕

伐採材の有効利用(マルチング工)

〔工藤 志郎 和多田 義治 相澤 健太 石島 健太朗 永野 琢馬〕

2015.05

東日本大震災で大きな被害を受けた岩手県大槌町が、復興計画のひとつに掲げた『いのちを守る森の防潮堤』づくり…これに賛同した横浜ゴム(株)が主催、当社が特別協賛する『平成の杜』植樹会が大槌町で毎春開催されています。

今年は5月23日(土)に行なわれ、当社からは役職員総勢37名が集結…毎年参加される石川専務・藤井常務をはじめ、菅野東北支店長、釜石市南ブロック復興建設作業所職員、東北・東京の有志職員や新社員も参加。真夏を思わせる強い日差しの下でタブノキ・シラカシ等12種類の苗木植樹にチカラを合わせ、大槌地区の子どもたちの未来を守る『森の防潮堤』づくりに心地よい汗を流しました。

2012年に始まったこの植樹活動も4回目の今年で一段落…大槌町は復興・再生に向けて着実に歩を進めています。

2014.10

10月18日(土)都立木場公園で開催された第32回「江東区民まつり」に、今年も協賛・参加しました。

「土木ってなあに?」と題した当社ブースでは、パネル展示で“身近な土木”をアピールするとともに、ちびっ子みんなで「アーチ橋」をつくる体験イベントも開催。参加したお子さん・親御さんは、レンガで造られたアーチ橋の頑丈さに驚かれ、土木に対する興味を持たれたようでした。

また、当日は「ゴミ分別」のボランティア活動にも参加するなど、竹中土木の存在感をアピールした一日でした。

2014.9

東京都内の小中学校では、様々な業種の企業で働く方から企業の役割や職業人として求められる力を学び「将来社会で活躍していこう」という意欲を高める目的で“キャリアガイダンス”を3年前から実施しています。

今回、NPO法人“おやじ日本”の紹介で協力、様々な業種の中から当社のガイダンスを実施しました。当社講師からの「土木という仕事の内容とスケールの大きさ、将来の仕事を考えるにあたって経験談を交えてのアドバイス」などに、目を輝かせて聴き入る生徒達は“土木”への関心を高めた様子でした。